INNO4BNE Netzwerktreffen 2024: Thementisch 3: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

||

| Zeile 20: | Zeile 20: | ||

Anschließend haben alle ihre notierten Gedanken den jeweiligen Perspektiven auf dem Board zugeordnet und kurz erläutert, was ihre Beweggründe für die jeweils Notizen waren. Erkenntnisse wurden direkt geclustert. Es gab dabei viele Übereinstimmungen, im Groben zeichnete sich folgendes Bild: | Anschließend haben alle ihre notierten Gedanken den jeweiligen Perspektiven auf dem Board zugeordnet und kurz erläutert, was ihre Beweggründe für die jeweils Notizen waren. Erkenntnisse wurden direkt geclustert. Es gab dabei viele Übereinstimmungen, im Groben zeichnete sich folgendes Bild: | ||

''' | '''10-jährige:''' Lernen durch Ausprobieren, Experimentieren und haptische Erfahrungen. Das Lernen in Gruppen und in der Natur steht im Vordergrund. | ||

''' | '''30-jährige:''' Selbstorganisiertes, selbstbestimmtes und interdisziplinäres Lernen steht im Vordergrund. Dabei ist auch das Lernen von anderen (in Netzwerken) und nah an der eigenen Praxiserfahrung bzw. an bereits herausgebildeten eigenen Interessen wichtig. | ||

''' | '''70-jährige:''' Das Lernen mit anderen, gerne auch generationenübergreifend ist von Interesse. Dabei ist auch relevant, eigenes Wissen zurückzugeben und einen gesellschaftlichen, generationenübergreifenden Nutzen zu stiften. | ||

===Diskussion=== | ===Diskussion=== | ||

Aktuelle Version vom 7. Januar 2025, 10:26 Uhr

Vom 20. bis 21.11.2024 fand das zweite INNO4BNE Netzwerktreffen in Leipzig statt. An den Thementischen bearbeiteten die Gruppen unterschiedliche Schwerpunkte zu dem Thema Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE). Hier findet ihr die gesamte Dokumentation und Ergebnisse der einzelnen Tische:

Lebenslange transformative BNE?

Verantwortlich: Prof. Dr. Nils Aschhoff, Euro-FH und Katharina Bonyhádi, lernens-wert

Beschreibung des Themas/der Fragestellung: Wie kann transformative Bildung für nachhaltige Entwicklung über die verschiedenen Stationen von Bildungslaufbahnen verknüpft und aufeinander aufbauend gestaltet werden? Bildungsmöglichkeiten zu nachhaltiger Entwicklung im Kontext von informeller und non-formaler Bildung.

Ergebnisse

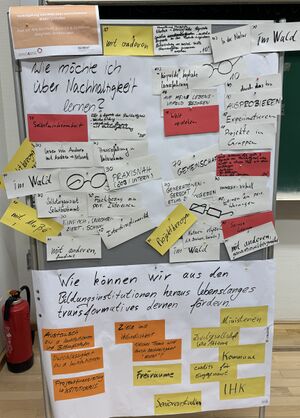

In einer kurzen Runde haben sich die drei Tischgäste und die beiden Moderator:innen vorgestellt. Anschließend wurde die Einstiegsfrage: „Wie möchte ich über Nachhaltigkeit lernen?“ gestellt. Die Tischgäste wurden aufgefordert, sich diese Fragen aus drei verschiedenen Perspektiven (bzw. „Brillen“) zu stellen:

- Aus der Perspektive einer 10-jährigen Person.

- Aus der Perspektive einer 30-jährigen Person.

- Aus der Perspektive einer 70-jährigen Person.

Die Tischgäste sollten ihre Impulse und Gedanken zu diesen verschiedenen Perspektiven auf Karten notieren.

Anschließend haben alle ihre notierten Gedanken den jeweiligen Perspektiven auf dem Board zugeordnet und kurz erläutert, was ihre Beweggründe für die jeweils Notizen waren. Erkenntnisse wurden direkt geclustert. Es gab dabei viele Übereinstimmungen, im Groben zeichnete sich folgendes Bild:

10-jährige: Lernen durch Ausprobieren, Experimentieren und haptische Erfahrungen. Das Lernen in Gruppen und in der Natur steht im Vordergrund.

30-jährige: Selbstorganisiertes, selbstbestimmtes und interdisziplinäres Lernen steht im Vordergrund. Dabei ist auch das Lernen von anderen (in Netzwerken) und nah an der eigenen Praxiserfahrung bzw. an bereits herausgebildeten eigenen Interessen wichtig.

70-jährige: Das Lernen mit anderen, gerne auch generationenübergreifend ist von Interesse. Dabei ist auch relevant, eigenes Wissen zurückzugeben und einen gesellschaftlichen, generationenübergreifenden Nutzen zu stiften.

Diskussion

Die vorangegangenen Überlegungen waren Ausgangspunkt für die zweite Frage: „Wie können wir aus den Bildungsinstitutionen heraus lebenslanges transformatives Lernen fördern?“

Zu dieser Frage entstand eine lebhafte Diskussion.

Die wichtigsten Erkenntnisse:

- Der Austausch und die Durchlässigkeit zwischen den Institutionen könnte lebenslanges Lernen fördern.

- Dazu können Projektfinanzierungen und Schnittstellen beitragen, die zu einer Institutionalisierung führen.

- Ein solches Lernen ist, über Einzelprojekte hinaus, aber nur schwer aus den Bildungsinstitutionen selbst herbeizuführen, unter anderem auch da die jeweiligen Bildungsstufen verschiedene pädagogische Ansätze und Fachkompetenzen erfordern.

- Politische Akteure sowie die Träger (Länder und Kommunen) wären für die Entwicklung entsprechender Programme und die Institutionalisierung zuständig, um zu aktivieren.

- Transformatives Lernen benötigt Freiräume. Hier können Konflikte in Hinblick auf Lehrpläne und Modularisierung entstehen.