| Zeile 27: | Zeile 27: | ||

Nach Ware und Scott (2008) lassen sich zwei Strömungen der Bildung für Nachhaltige Entwicklung unterscheiden: '''ESD 1 und ESD 2'''. '''ESD 1''' basiert auf der Annahme, dass es spezifische Werte und Verhaltensweisen gibt, die eindeutig mit nachhaltiger Entwicklung verbunden sind und von Expert*innen identifiziert werden können. Ziel der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) ist es demnach, ein Bewusstsein für nachhaltige Entwicklung zu schaffen, Werte zu vermitteln und nachhaltiges Verhalten zu fördern. Im Bildungsprozess sollen bestimmte Verhaltensweisen, die als ökologisch, ökonomisch, oder sozial nachhaltig gelten, gefördert werden (Vare & Scott, 2007). Unter Bezugnahme auf umweltpsychologische Ansätze (vgl. Wals, 2011) werden Anreize geschaffen, um nachhaltiges Verhalten attraktiv zu machen. | Nach Ware und Scott (2008) lassen sich zwei Strömungen der Bildung für Nachhaltige Entwicklung unterscheiden: '''ESD 1 und ESD 2'''. '''ESD 1''' basiert auf der Annahme, dass es spezifische Werte und Verhaltensweisen gibt, die eindeutig mit nachhaltiger Entwicklung verbunden sind und von Expert*innen identifiziert werden können. Ziel der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) ist es demnach, ein Bewusstsein für nachhaltige Entwicklung zu schaffen, Werte zu vermitteln und nachhaltiges Verhalten zu fördern. Im Bildungsprozess sollen bestimmte Verhaltensweisen, die als ökologisch, ökonomisch, oder sozial nachhaltig gelten, gefördert werden (Vare & Scott, 2007). Unter Bezugnahme auf umweltpsychologische Ansätze (vgl. Wals, 2011) werden Anreize geschaffen, um nachhaltiges Verhalten attraktiv zu machen. | ||

| − | |||

'''ESD 2''' verfolgt einen reflexiveren Ansatz. Hier steht weniger die Vorgabe von Denk- oder Verhaltensweisen im Vordergrund, sondern vielmehr die Befähigung der Individuen, selbst über Fragen der nachhaltigen Entwicklung nachzudenken und eigene Antworten zu finden (Vare & Scott, 2007). In diesem Sinne wird nachhaltige Entwicklung als ein offener gesellschaftlicher Lernprozess betrachtet. Leitend ist dabei die Erkenntnis, dass oft nicht sicher ist, welche Verhaltensweisen tatsächlich die nachhaltigeren sind (Wals, 2011). | '''ESD 2''' verfolgt einen reflexiveren Ansatz. Hier steht weniger die Vorgabe von Denk- oder Verhaltensweisen im Vordergrund, sondern vielmehr die Befähigung der Individuen, selbst über Fragen der nachhaltigen Entwicklung nachzudenken und eigene Antworten zu finden (Vare & Scott, 2007). In diesem Sinne wird nachhaltige Entwicklung als ein offener gesellschaftlicher Lernprozess betrachtet. Leitend ist dabei die Erkenntnis, dass oft nicht sicher ist, welche Verhaltensweisen tatsächlich die nachhaltigeren sind (Wals, 2011). | ||

| Zeile 35: | Zeile 34: | ||

Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass durch eine BNE Gestaltungskompetenzen erworben werden. Diese bezeichnen die Fähigkeit, das über Nachhaltige Entwicklung erworbene Wissen anwenden und dadurch auch Probleme nicht Nachhaltiger Entwicklung erkennen zu können. Die Lernenden sollen also Schlussfolgerungen über Nachhaltige Entwicklung, das Zusammenspiel der sozialen, ökologischen und ökonomischen Dimension der Nachhaltigkeit ziehen und darauf basierend Entscheidungen treffen können. Die erworbenen Kompetenzen fördern ein Verständnis für Probleme nicht nachhaltiger Entwicklung und befähigen dazu individuelle sowie Gesellschaftliche Entscheidungen reflektieren zu können. Im Detail umfasst die Gestaltungskompetenz zwölf Teilkompetenzen, die sich aus der Nachhaltigkeitswissenschaft ableiten lassen, teilweise normativ begründet sind und aus der sozialen Praxis sowie der Zukunftsforschung gewonnen werden. Die Teilkompetenzen gliedern sich unter die Bereiche der "Sach- und Methodenkompetenz", der "Sozialkompetenz" und der "Selbstkompetenz". Durch die Integration von innovativen Lehrformaten für BNE in die eigene Lehrpraxis, werden alle Bereiche adressiert. | Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass durch eine BNE Gestaltungskompetenzen erworben werden. Diese bezeichnen die Fähigkeit, das über Nachhaltige Entwicklung erworbene Wissen anwenden und dadurch auch Probleme nicht Nachhaltiger Entwicklung erkennen zu können. Die Lernenden sollen also Schlussfolgerungen über Nachhaltige Entwicklung, das Zusammenspiel der sozialen, ökologischen und ökonomischen Dimension der Nachhaltigkeit ziehen und darauf basierend Entscheidungen treffen können. Die erworbenen Kompetenzen fördern ein Verständnis für Probleme nicht nachhaltiger Entwicklung und befähigen dazu individuelle sowie Gesellschaftliche Entscheidungen reflektieren zu können. Im Detail umfasst die Gestaltungskompetenz zwölf Teilkompetenzen, die sich aus der Nachhaltigkeitswissenschaft ableiten lassen, teilweise normativ begründet sind und aus der sozialen Praxis sowie der Zukunftsforschung gewonnen werden. Die Teilkompetenzen gliedern sich unter die Bereiche der "Sach- und Methodenkompetenz", der "Sozialkompetenz" und der "Selbstkompetenz". Durch die Integration von innovativen Lehrformaten für BNE in die eigene Lehrpraxis, werden alle Bereiche adressiert. | ||

| − | + | }} | |

'''Die zwölf Teilkompetenzen:''' | '''Die zwölf Teilkompetenzen:''' | ||

*Kompetenz zur Perspektivübernahme | *Kompetenz zur Perspektivübernahme | ||

Version vom 5. August 2024, 08:56 Uhr

<ul><li>"{{{bnequalifikationsarbeit}}}" is not in the list (Ja, Nein) of allowed values for the "BNEQualifikationsarbeit" property.</li> <!--br--><li>"{{{bneabschluss}}}" is not in the list (Promotion, Habilitation) of allowed values for the "BNEAbschluss" property.</li></ul>

Forschung: test

Qualifikationsarbeit:

Lehre: test

Fortbildung: test

Netzwerke: test

Über das Projekt

Im Projekt "INNO4BNE" werden pädagogische Ansätze mit dem Thema Nachhaltigkeit verknüpft. Dafür vernetzt das Projekt Lehrpersonal, Nachhaltigkeitsbeauftragte und Wissenschaftler:innen. Darüber hinaus verfolgt INNO4BNE das Ziel, innovative Lehrformate und Tools als Open Educational Resources (OER) zur Verfügung zu stellen. Um dies zu erreichen, werden sowohl das technische, als auch das fachliche Know-how sichergestellt. Zusätzlich werden in der thematisch zugehörigen Hub-Gruppe “Innovative Lehrformate für BNE” eigene Open Educational Resources ausgearbeitet und in der Beispielsammlung integriert sowie zur Verfügung gestellt.

Neben der Vernetzung des Lehrpersonals, den Nachhaltigkeitsbeauftragten und Wissenschaftler:innen, spricht INNO4BNE ebenfalls Mitwirkende in der Hochschuldidaktik, Prorektor:innen des Studiums und der Lehre und Studiengangskoordinator:innen an. Dadurch wird eine große Reichweite der erarbeiteten innovativen Lehrformate für BNE sichergestellt. Zusätzlich möchte das Projekt die Vernetzung von ähnlichen Gruppen und Netzwerken, die sich mit der Bereitstellung von Lehrmaterialien für BNE befassen, fördern und dadurch auch Themen, wie die Entwicklung eines Nachhaltigfkeitszertifikats und Ähnliches einbeziehen.

Nach der Deutschen UNESCO-Kommission möchte BNE eine gerechtere und nachhaltigere Welt schaffen. Durch BNE können Menschen ihr Handeln in globalen Zusammenhängen betrachten und verantwortungsvolle Entscheidungen für eine nachhaltige Gegenwart und Zukunft treffen. Werte und Haltungen werden hinterfragt und ein transformatives Handeln ermöglicht. Der Whole Institution Approach der BNE bezieht dabei neben Lerninhalten auch die Pädagogik und Gestaltung der Lernumgebung ein. BNE bildet sich aus dem Kernelement des Nachhaltigkeitsziels 4 und ist in Teilziel 4.7 detaillierter erläutert.[1]

Obwohl BNE als solche explizit im Nachhaltigkeitsziel 4.7 genannt wird, können durch eine gute BNE Nachhaltigkeitskompetenzen erworben werden, die übergreifend und interdisziplinär für alle SDGs anwendbar und relevant sind.

Die zwölf Teilkompetenzen:

- Kompetenz zur Perspektivübernahme

- Kompetenz zur Antizipation

- Kompetenz zur Disziplinen übergreifenden Erkenntnisgewinnung

- Kompetenz zum Umgang mit unvollständigen und überkomplexen Informationen

- Kompetenz zur Kooperation

- Kompetenz zur Bewältigung individueller Entscheidungsdilemmata

- Kompetenz zur Partizipation

- Kompetenz zur Motivation

- Kompetenz zur Reflexion auf Leitbilder

- Kompetenz zum moralischen Handeln

- Kompetenz zum eigenständigen Handeln

- Kompetenz zur Unterstützung anderer

Neben diesen zwölf Teilkompetenzen werden auch die Kompetenz zum Kritischen Denken sowie Selbstkompetenz als besonders wichtig für eine nachhaltige Entwicklung betrachtet. Die folgenden acht Nachhaltigkeitskompetenzen werden demnach im internationalen BNE-Diskurs als besonders relevant angesehen (vgl. Rieckmann, 2018; UNESCO, 2017):

- Kompetenz zum Vernetzen Denken: die Fähigkeiten, Zusammenhänge zu erkennen und zu verstehen; komplexe Systeme zu analysieren; zu überlegen, wie Systeme in verschiedene Domänen und verschiedene Skalen eingebettet sind; und mit Unsicherheit umzugehen.

- Kompetenz zum Vorausschauenden Denken: die Fähigkeiten, multiple (mögliche, wahrscheinliche und wünschenswerte) Zukünfte zu verstehen und zu bewerten; eigene Visionen für die Zukunft zu schaffen; das Vorsorgeprinzip anzuwenden; die Konsequenzen von Handlungen zu beurteilen; und mit Risiken und Veränderungen umzugehen.

- Normative Kompetenz: die Fähigkeiten, die Normen und Werte zu verstehen und zu reflektieren, die den eigenen Handlungen zugrunde liegen; und Nachhaltigkeitswerte, Prinzipien und Ziele im Kontext von Interessenkonflikten und Trade-Offs, unsicheren Kenntnissen und Widersprüchen zu verhandeln.

- Strategische Kompetenz: die Fähigkeiten zur kollektiven Entwicklung und Umsetzung innovativer Maßnahmen, die Nachhaltigkeit auf lokaler Ebene und darüber hinaus voran bringen.

- Kooperationskompetenz: die Fähigkeiten, von anderen zu lernen; die Bedürfnisse, Perspektiven und Handlungen anderer zu verstehen und zu respektieren (Empathie), andere zu verstehen, eine Beziehung zu ihnen aufzubauen und für sie empfindsam zu sein (empathische Führung); mit Konflikten in einer Gruppe umzugehen; und eine kollaborative und partizipative Problemlösung zu ermöglichen.

- Kompetenz zum Kritischen Denken: die Fähigkeit, Normen, Praktiken und Meinungen zu hinterfragen; die eigenen Werte, Wahrnehmungen und Handlungen zu reflektieren; und sich im Nachhaltigkeitsdiskurs zu positionieren.

- Selbstkompetenz: die Fähigkeit, über die eigene Rolle in der lokalen Gemeinschaft und (globalen) Gesellschaft nachzudenken; kontinuierlich seine Handlungen zu bewerten und sich weiter zu motivieren; und sich mit den eigenen Gefühlen und Wünschen auseinanderzusetzen.

- Integrierte Problemlösekompetenz: die übergreifende Fähigkeit, unterschiedliche Problemlösungsrahmen für komplexe Nachhaltigkeitsprobleme anzuwenden und passfähige, inklusive und gerechte Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln, die eine nachhaltige Entwicklung fördern und die oben genannten Kompetenzen integrieren.

Dies soll lediglich eine kurze Orientierung zu Strömungen der BNE und Ansätzen von Kompetenzmodellen geben, wohlwissend, dass eine Vielzahl an Ansätzen und Kompetenzmodellen besteht. Außerdem sollte in Betracht gezogen werden, dass der alleinige Erwerb von Schlüsselkompetenzen nicht ausreichend ist, um nachhaltig zu handeln – es braucht zusätzlich einen guten Willen und eine gute Urteilsfähigkeit der Lernenden. Dies kann jedoch durch die Anwendung passender Methoden und Tools von den Lehrenden unterstützt werden.

Für einen umfassenden Überblick und eine kritische Reflexion der BNE mit Perspektiven aus dem Globalen Süden empfehlen wir dieses Video eines Vortrags von Prof. Dr. Marco Rieckmann. }}

Quellen:

- Bormann, I., & Haan, G. de (Hrsg.). (2008). Kompetenzen der Bildung für nachhaltige Entwicklung: Operationalisierung, Messung, Rahmenbedingungen, Befunde (1. Aufl). VS Verlag für Sozialwissenschaften.

- Rieckmann, M. (2018). Die Bedeutung von Bildung für nachhaltige Entwicklung für das Erreichen der Sustainable Development Goals (SDGs). ZEP – Zeitschrift für internationale Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik, 2018(02), 4–10. https://doi.org/10.31244/zep.2018.02.02.

- Rieckmann, M. (2020): Bildung für nachhaltige Entwicklung im Kontext der Sustainable Development Goals. In: Kminek, H./ Bank, F./ Fuchs, L. (eds.): Kontroverses Miteinander. Interdisziplinäre und kontroverse Positionen zur Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. Frankfurt am Main: Goethe-Universität Frankfurt (Frankfurter Beiträge zur Erziehungswissenschaft), pp. 57–85.

- UNESCO (2017). Education for sustainable development goals: Learning objectives. Paris: UNESCO. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002474/247444e.pdf.

- Vare, P. & Scott, W (2007). Learning for a change: Exploring the relationship between education and sustainable development. Journal of Education for Sustainable Development, 1(2), 191-198.

- Wals, A. E. J. (2011). Learning our way to sustainability. Journal of Education for Sustainable Development, 5(2), 177-186.

Das Projektteam

Von links nach rechts: Daria Humburg (DG HochN), Netzwerkmanagerin INNO4BNE; Marina Schmitz (Bled School of Management/ IEDC), Co-Leiterin des Hubs "Innovative Lehrformate für Bildung für nachhaltige Entwicklung"; Prof. Dr. Klaus Fischer (Umweltcampus Birkenfeld), Co-Leiter des Hubs "Innovative Lehrformate für Bildung für nachhaltige Entwicklung"; Dr. Bror Giesenbauer (DG HochN), Projektleitung von INNO4BNE.

Zeitplan des Projekts

Stakeholder des Projekts "INNO4BNE"

Von der DG HochN identifizierte Stakeholder des Projekts "INNO4BNE" werden im Folgenden dargestellt.

Um das Projekt herum lassen sich insbesondere die Zielgruppen der Hochschullehrenden, der Hochschuldidaktik, die Prorektor:innen des Studiums und der Lehre, die Studiengangskoordinator:innen, Nachhaltigkeitsbeauftragte und die Akkreditierungsstellen der Hochschulen identifizieren. Alle genannten Akteur:innen stehen aktiv mit den Maßnahmen der Eingliederung von Bildung Nachhaltige Entwicklung (BNE), in Form von innovativen Lehrformaten, in den Hochschulen in Verbindung.

Neben den spezifischen Zielgruppen finden sich Akteur:innen, die als Stakeholder im weiteren Sinne betrachtet werden. Die Kriterien der Einordnung als solche, beziehen sich auf einen thematischen Zusammenhang und das Bereitstellen von Rahmenprogrammen oder Richtlinien zur Bildung Nachhaltige Entwicklung. Unterteilt wird in nationale und internationale Stakeholder.

22.337

0

Transformationspfade-Hubs von KuNaH

Kultur der Nachhaltigkeit In diesem Hub stellt das Forschungsprojekt KuNaH aus der BMBF-Förderlinie "Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen" ein Arbeitsverständnis einer "Kultur der Nachhaltigkeit" vor und lädt zur Diskussion ein, wie Nachhaltigkeit an Hochschulen zur neuen Normalität werden kann.

Font Awesome Icons

- Anker wei noch nicht wofür, finde ihn aber cool

- Entscheidung / Abwägung

- Uni

- Person

- Forschung oder Lehre

- Suche / Recherche

- Lesetipp / Literatur oder

- Tipp

- Hinweis

- Achtung / Gefahr

- Block-Quote und oder und

- Network

- Mitmachen

- marker

{{#fa:fa-pagelines}}

{{#fa:users-gear}}

{{#fa:fa-solid fa-gears}}

{{#fa:fa-solid fa-user-gear}}

{{#fa:fa-solid fa-swatchbook}}

{{#fa:fa-solid fa-bolt-lightning}}

{{#fa:fa-brands fa-pagelines}}

{{#fa:fa-solid fa-arrows-turn-to-dots}}

Mitgestalten

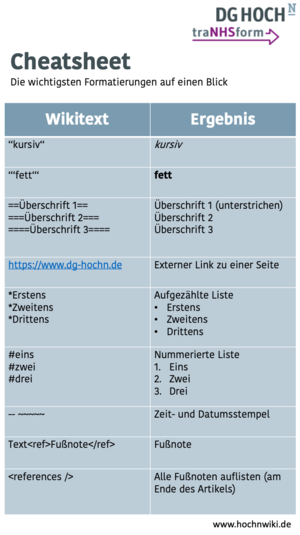

Wie suche ich im Wiki? Eventuell Suchbegriffe vorschlagen.

| Diese Seite wird derzeit nicht mehr aktualisiert. Bringen Sie aktuelle Inhalte gerne ein. |

| Diese Seite wird derzeit nicht mehr aktualisiert. Bringen Sie aktuelle Inhalte gerne ein. |

- ↑ Deutsche UNESCO-Kommission (DUK) (2023): Bildung für nachhaltige Entwicklung. Bildung.Zugriffsdatum: 25.04.2023.