HOCH-N:Komplexitätsgrade von Nachhaltigkeitstransfer

| Komplexitätsgrade von Nachhaltigkeitstransfer | |

|---|---|

| Es werden die drei Komplexitätsgrade von Nachhaltigkeitstransfer erläutert. | |

| Themenbezug | |

| Zielgruppe | |

Forschende, Lehrende, Studierende, Interessierte Öffentlichkeit

| |

| Schnittstellen | |

Forschung, Lehre, Vernetzung

| |

| Schlüsselakteure | |

Forschende, Lehrende, Studierende

| |

| Kategorien | |

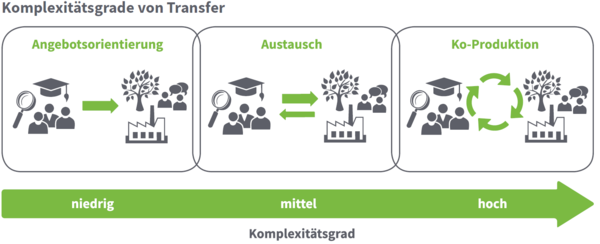

Die Gestaltung der Transferaktivitäten, d.h. der Interaktion zwischen Hochschul- und Praxisakteur*innen erfolgt kontextabhängig auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Sie kann anhand ihrer Komplexität beschrieben und unterschieden werden. Kriterien zur Beschreibung und Beurteilung der Komplexität der Interaktion sind die Richtung des Austausches (einseitig, wechselseitig, auf Augenhöhe), die Anzahl der adressierten Zielgruppe, die Austauschintensität der Kooperation sowie der damit verbundene Ressourcenaufwand. Es können grob drei Komplexitätsgrade unterschieden werden: Angebotsorientierung (geringe Komplexität), Austausch (mittlere Komplexität) und Ko-Produktion (hohe Komplexität) (vgl. Abbildung 1). Mit zunehmender Komplexität steigen die Kooperationsintensität sowie die Integrationsleistungen zwischen Hochschule und Praxis und damit der Ressourcenaufwand. Dabei sinkt in der Regel die Anzahl der Teilnehmenden. Höhere Komplexitätsgrade können dabei jeweils auch Aspekte niedrigerer Komplexitätsgrade einschließen.

Mit der Differenzierung in drei Komplexitätsgrade ist keine Wertung verbunden, die Grade haben jeweils unterschiedliche Stärken und Schwächen. Die Komplexitätsgrade dienen als eine Heuristik. Ein geringer Komplexitätsgrad (Angebotsorientierung) ist beispielsweise geeignet für eine breite Wissenschaftskommunikation wie öffentliche Fachvorträge oder Ausstellungen, mit einem hohen Komplexitätsgrad (Ko-Produktion) können hingegen konkrete Nachhaltigkeitsprobleme z.B. in studentischen Projektarbeiten oder in transdisziplinären Forschungsprojekten bearbeitet werden. Im Sinne einer breiten Verankerung von Nachhaltigkeitstransfer ist es sinnvoll, dass die Transferaktivitäten einer Hochschule verschiedene Komplexitätsgrade abdecken, die sich gegenseitig ergänzen.

Angebotsorientierung

Bei der Angebotsorientierung steht eine weitgehend einseitige Übertragung von Wissen und Technologien von der Hochschule in die Praxis (insbesondere aus der Forschung für die Anwendung im Praxiskontext) im Vordergrund. Die Hochschule macht Angebote an gesellschaftliche Akteur*innen und vermittelt einseitig Erkenntnisse, Wissen und Produkte aus Lehre und Forschung ohne zuvor den gesellschaftlichen Bedarf näher zu ermitteln und auch ohne ein Feedback über die Wirkung des Transfers von den Praxisakteur*innen einzuholen. Solche Transferformen können mit einem geringen Ressourceneinsatz durchgeführt werden und sie können vergleichsweise viele Personen erreichen, während die Interaktionsintensität zwischen den Transferakteur*innen dabei eher gering ist. Beispiele dafür sind Ausstellungen, populärwissenschaftliche- und Transferveröffentlichungen, Vorträge von Praxisakteur*innen an der Hochschule, Exkursionen mit und zu Praxispartner*innen, wissenschaftliche Weiterbildung, Wissenschaftskommunikation oder Technologietransfer für die praktische Anwendung. Die Hochschule kann auf diese Weise über Nachhaltigkeitsthemen informieren, Wissen vermitteln (z.B. in der wissenschaftlichen Weiterbildung) und Transferakteurinnen für Problemlagen sensibilisieren.

Merkmale: einseitig, geringe Intensität, geringer Ressourceneinsatz, hohe Reichweite

| Stimme Transferexpert*in: „Aus meiner Sicht umfasst Transfer alle Austausch- und Kooperationsbeziehungen zwischen akademischen Institutionen und der Gesellschaft. Austausch heißt, logischerweise, bidirektional. Und wenn man die Erfahrungen aus dem Transferaudit einbringt, wie etabliert ist das an Hochschulen, dann würde ich sagen, in dieser Bidirektionalität zumeist noch nicht gelebt. Zwar fällt das Wort in Strategiepapieren, aber eigentlich ist das, was unter Transfer an Hochschulen läuft, weitgehend angebotsorientiert.“ (Expert*in 03) |

|

Die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde veranstaltet für alle Bachelorstudiengänge im ersten Semester eine disziplinübergreifende Vorlesung „Einführung in die nachhaltige Entwicklung“. Aus dieser Veranstaltung her ergab sich der Bedarf eines Grundlagenwerks, das das Konzept der Nachhaltigkeit disziplinübergreifend, umfassend und anschaulich vermittelt. Das Buch „Der Mensch im globalen Ökosystem. Eine Einführung in die nachhaltige Entwicklung“ wurde gemeinsam von Professor*innen konzipiert und von Hochschulangehörigen geschrieben. Es richtet sich aber nicht nur an Studierende der HNEE, sondern an alle Interessierten, die sich einen Überblick über das Thema verschaffen oder zielgerichtet in bestimmten Themenfeldern ihr Wissen erweitern wollen. Dabei bietet das Buch nicht nur die bloße Beschreibung eines theoretischen Konzepts, sondern zeigt die Fragen, Herausforderungen und Aufgaben, die mit der Nachhaltigkeitstransformation einhergehen, auf. So soll das Buch die Lese*rinnen nicht nur informieren, sondern auch Impulse für Veränderung geben und Transformationspotenzial aufzeigen. Durch die Publikation als Buch erreicht dieser Nachhaltigkeitstransfer viele Akteurinnen, wobei der Ressourcenaufwand für die Interaktion vergleichsweise gering bleibt, da sich das Produkt mit sehr geringem Aufwand vervielfältigen lässt. Die Interaktion zwischen Hochschule und Lesenden ist kaum vorhanden, es ist eine einseitige Transferaktivität, die nur sehr wenig Aktivität von Seiten der Praxis erfordert. AustauschAustausch bezeichnet eine komplexere Form der Interaktion. Die Hochschulakteur*innen sind bestrebt, dass der Nachhaltigkeitstransfer Wirkung zeigt, um diese Nachhaltigkeitswirkung gezielt adressieren zu können, sind Rückmeldungen der Praxisakteur*innen und Feedback-Schleifen während des Transferprozesses erforderlich. Dafür erfragen Hochschulen den Bedarf und die Problemlagen der Praxis und es gibt einen wechselseitigen Austausch von Informationen, Wissen, Einschätzungen und Erfahrungen zwischen den Transferakteur*innen. Dabei verringert sich die Anzahl der Transferbeteiligten, während die Intensität der Interaktion und der damit verbundene Aufwand im Vergleich zu einem angebotsorientierten Nachhaltigkeitstransfer zunimmt. Beispiele dafür sind Erarbeitung von Lösungen für Praxisakteur*innen in der Lehrveranstaltung, Team-Teaching mit Praxispartner*innen (gemeinsame Konzeption der Lehrveranstaltung), Auftragsforschung für Unternehmen, Politik, Verbänden (Gutachten, Mitwirkung in Beratungsgremien, Anhörungen, Expertengespräch), Dialogveranstaltungen. Merkmale: wechselseitig, mittlere Intensität, mittlerer Ressourceneinsatz, mittlere Anzahl von Beteiligten

Ko-ProduktionUm Ko-Produktion handelt es sich, wenn Hochschulen mit Transfer komplexe Nachhaltigkeitsprobleme aufgreifen, um diese gemeinsam mit Praxisakteur*innen mit den Mitteln der Wissenschaft zu bearbeiten, d.h. den Transferprozess gemeinsam konzipieren und durchführen. Alle Transferakteur*innen bringen ihre Kompetenzen, Stärken und Perspektiven in gemeinsame Lern- und Forschungsprozesse ein. Das wesentliche Merkmal der Ko-Produktion ist die Kooperation auf Augenhöhe. Durch die hohe Intensität der Interaktion ist der Ressourcenaufwand für die Beteiligten bei diesem Komplexitätsgrad hoch, während die Anzahl der Beteiligten eher gering ist. Beispiele sind die Nutzung von Lehrmethoden mit explizitem Praxisbezug (forschendes Lernen, projektbasiertes Lernen, Service Learning für die Praxis), transdisziplinäre Forschungsprojekte (gemeinsame Problemdefinition, -lösung und Implementierung), Kooperationen und strategische Partnerschaften für nachhaltige Entwicklung. Merkmale: gemeinsam und auf Augenhöhe, intensive Interaktion, hoher Ressourceneinsatz, geringe Anzahl Transferbeteiligter

|